というのは、海外純文学シリーズとして角川書店から刊行されたアメリカ文学の1冊です。

これは早川書房から刊行された『選ばれしもの』とは、時系列的には続編となる作品です。

絶版で、中古本か国会図書館の蔵書くらいでないと読めないのですが、わたしはとてもこの作品が好きで、いまだに響くものがあるのでちょっと感想を綴ってみます。

『約束』あらすじ

まずは本書のあらすじを引用してみます。

「本書は、アメリカのユダヤ人社会の内部に視点を据え、その“閉ざされた”社会の中で事故形勢をとげていく二人の少年の姿を描いた前作『選ばれしもの』につづく、ポトクの第二作である。

本書では、宗教を異にし、対立しあう家庭に育ちながらも、互いに厚い友情に結ばれたるルーベンとダニーが、青年期を迎え、それぞれの人生を選びとってゆく過程が描かれる。

ルーベンは父のあとを継いでラビになる決意を固め、大学院でタルムードの研究に励む。だが教授ラブ・カルマンは、ルーベンが父から受け継いだタルムードの解釈法を真っ向から否定する。師弟間の激烈な葛藤を通して、ルーベンは次第に自分の選ぶ道に目ざめてゆく。

一方、ダニーはユダヤ教の指導者の道を捨て、臨床心理学の分野に進む。彼が初めて本格的に治療に当たったのは、重度の分裂症の少年マイクルで、彼はカルマンと対立する論客エイブラハム・ゴードンの息子だった。その抑圧を解くべく、ダニーは、自分がかつて父から受けた“沈黙の教育”を応用した治療法をマイクルに施すことを、考えつく―――」

ヘッセの『デミアン』に代表されるようなビルドゥングスロマン(主人公の人間形成の過程を描いた小説)をお好きな人は、ビビっと来ませんか? 高校時代のわたしには大ヒットでした。何十回読み返したかわかりません。どうして絶版なんだろう!?

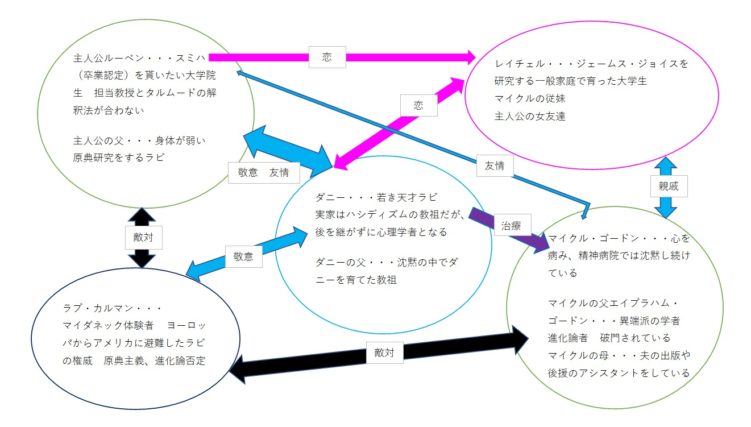

人間関係図

実際の人間関係はこんな感じ

特徴

①小さなコミュニティ・・・正統派ユダヤ人、異端派ユダヤ人、一般人、アメリカのユダヤ人、虐殺体験から生き延びたユダヤ人など、狭いコミュニニティの中の濃厚な葛藤が描かれている

②父と息子のテーマ・・・主人公と父、親友と父、心を病んだマイクルと父、権威者(ラブ・カルマン)と主人公、神と人

③エゴを超えた統合がおきる

主要なストーリーの軸は3つ

①主人公のスミハ認定 ・・・ 主人公と担当教授の対立と和解

②主人公と親友、女友達、主人公の父との人間関係 ・・・ 大切な存在からの孤立と和解

③マイケル(子ども)から見た愛の定義 両親から見た子ども ・・・ 家族間の愛と葛藤

①については前のブログに少し書きました。対立する関係の中でどんなふうに和解・・・というか共存が叶うのか。ラブ・カルマンの思いを少し。

いずれまた敵対心から起きる現実とニュートラルな立ち位置から起きる現実の違いについても取り上げてみたいものです。

でも今回は③について取り上げてみたいと思います。

マイケル(子ども)から見た愛の定義 両親から見た子ども ・・・ 家族間の愛と葛藤

家族間の愛と葛藤

破門されたユダヤ教学者であり、神学校の教授として様々な著書を出している父親はこう感じています。

「妙な話だ。息子を育てて、愛情のすべてを注ぎ、一緒に遊び、話し合い、健康な息子に野球や泳ぎを教え、互いに信頼しあっている。突然息子が病気にかかり、何もかもがこなごなになってしまう。--放ったらかしたり、怒りや憎しみをもって育てた子が病気になるのなら話はわかる。だがしかし、われわれの場合、そういうことは一切ないんだ」「全然、理解できないんだよ」

この理解できなさは、そこに虐待がある場合でもない場合でも、どんな家庭にも起きうることです。本当の虐待から、世代間格差から、生地の違いから、愛や、教育観、個性の違いなどから、子どもに起きていることが親には理解できない、あるいは子どもが親に反抗するというのは聖書の時代からいつも起きていること。

一方で子どもはこう感じています。

「ゴードン。みんなが憎んでいるのはゴードンだ。父さんにこういうことを書いてくれと頼んだものは誰もいない。僕がどう感じているかなぞ、誰も興味がない。父さんはただ書いたんだ。父さんの本が嫌だよ、本が出るたびにみんながぼくを攻撃した。ぼくは父さんが好きだよ.みんなが父さんを攻撃した。父さんが攻撃されるのでぼくは辛かった。父さんが苦しむのは見ていられなかった。辛かったよ……ああ……辛かったよ……。ぼくにこんな気持ちを味わわせるなんて父さんが嫌いだ……そして母さんは――父さんが書くのを手伝ったんだ。ぼくは書斎で、母さんが手伝うのを見ていたんだ。母さんが父さんに書かせたんだ。そして、本が出るたびに、みんなが攻撃した。ぼくが苦しんでいるのがどうしてわからなかったんだろう? 母親ならわかるはずだ。母親なら――子どもの気持ちがわかるはずだよ。わからないんだろうか? ぼくは母さんが好きだけど、嫌いだよ」「ぼくはみんなを傷つけたくなかった。ぼくは――怖かったんだ。ああ、怖かったんだよ。両親を憎んだよ。ただ、憎んだよ!」「ぼくは言いたくないんだ」「みんなが言わせるんだよ。あんたたちを憎む! 殺して――殺してやる! あんたたちはぼくに何をしたんだ? なにも言いたくないよ。がまんならない。どうにもならない。憎らしいよ!」「二人とも大嫌いだ!」「ぼくは怖かったんだ。力づくでだよ。父さん、あなたを傷つけたくはなかった。母さん、あなたを傷つけたくはなかったんだよ――」「ああ、神様、ぼくはあなたをあまりにも愛した!」

子どもにとって、自分が幸せであるためには親にあたる存在が幸せであることが絶対条件です。

なぜなら一人で生きていけないから。世界を維持してくれるのは親だから。(片親であっても、あるいは扶養する他者であっても同じことです。)親が不快だと自分も不快になるし、親に不快を感じさせたくなくて自分の不快を打ち明けられない。

父親が苦しんでいること

父親が自らその苦しみに向かうこと

母親がその応援をしていること

他人が自分も攻撃してきて、自分も苦しんでいること

親を苦しめたくなくて、自分の苦しみを誰にも語れないこと

これを一人で持ちこたえるのは、子どもには荷が重すぎたのでした。

ぼくが苦しんでいるのがどうしてわからなかったんだろう? 母親ならわかるはずだ。母親なら――子どもの気持ちがわかるはずだよ。

父と子のテーマとともに、母と子のテーマもここにはあります。

いや、冷静に考えたら無理でしょう。

母親だからって、子どもの気持ちはわかりません。

イヤイヤ期に、着替えも着替えしないことも、食べることも食べないことも、登園することもしないこともイヤだという子どもが何をしたいのか、どんな気持ちだったのか、全部理解できた方っていらっしゃいますか?

親は子どもの命と、安全と、健康を大切にするのが精いっぱいで、それすら完璧にすることなんて難しくて、子どもが不快だったことがトラウマになるなんて、思いつきもしなかったはず。

でも子どもは、親に愛さえあれば自分を快適にできるはずだと誤解しています。

子どもというのは親を万能だと信じているので、自分の苦しみがいますぐ解消されないことが理解できません。愛があったら何とかなるはずだ、と心の底から信じています。

母親(愛があった)ならわかるはずだ。母親(愛があった)なら――子どもの気持ちがわかるはずだよ。

親が提供している、命の保護や屋根のある生活、食事や教育は、子どもの目には愛とカウントされないのです。どれだけの時間を自分と過ごしてくれたか、親も喜び、自分も幸せだったかだけがカウントされます。

第三者的に書いておりますが、わたし自身もそうです。

子どもの頃の「痛みのある記憶、不快な記憶」=「愛されなかった体験」という刷り込みが記憶のあちこちにあります。

「愛があったら〇〇してくれたはず」「自分にはどうすることもできなかったが、親ならそうできたはず」というのは根源的な子どもの誤解ポイントではないでしょうか。

また、愛する相手を自分が憎んだり、嫌ったりする瞬間があることも受け入れることができません。そうして自分の中に秘密の場所ができると、心が二つに引き裂かれたり、罪悪感を感じたりしてしまうのです。

大人になっても他人が不快を感じた時に自分のせいだと罪悪感を感じたりする源には、このないしょの子どもの気持ちが無自覚に騒いでいるのです。

①自分の中に矛盾した感覚が存在していい 矛盾しながら愛も感じていい

②大人は万能ではない 子どもも自らを大切にしたり表現したりできる

①②が腑に落ちると、人生は楽になっていきます。

『約束』という小説は、子どもの意識が成熟するひとつの道筋を丹念に描いています。

自分を幸せにすることや、対立した環境の中で自分の思いを伝えることなど、いろんな気付きがあって大好きな物語なのです。

コメント