ある人と自分の関係性が上手くいかなくなった時、わたしたちはたいてい相手のせいにしてしまいます。まずは自分が叶えたいこと、相手に叶えてほしいことがありますが、たいていそれは臨んだようには進みません。その時子ども(部下)は、親(上司)にわかってもらえないと言い、親(上司)は、子ども(部下)に言っていることをやらないと言う。

相手に悪意があってそれが叶わないのだと自動的に感じてしまいます。

でも不思議なことに、そのある人は別の人の前では別の顔を見せているかもしれません。その時、贔屓だとか差別だとやっぱり相手のせいにしてしまいますが、本当は自分自身も相手に敵意を向けているかもしれないのです。

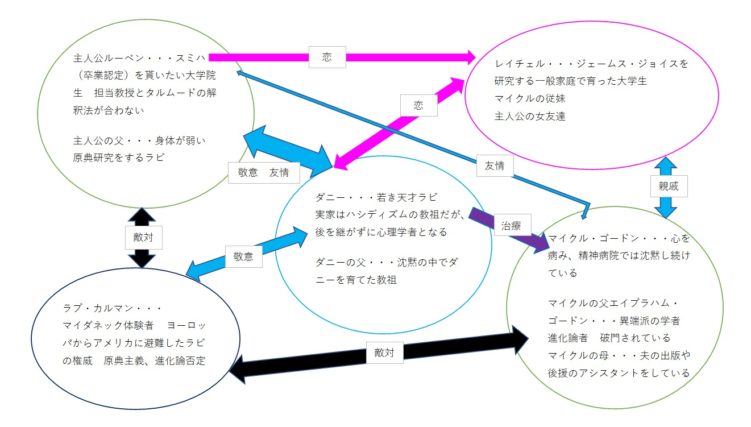

『約束』の後半、主人公(ぼく・わたし・ルーベン)は破門者エイブラハム・ゴードン一家と会っていることを指導教授ラブ・カルマンに責められます。親友ダニーはその主人公の苦境に対して、マイケル・ゴードンの主治医兼スミハを得たラビとして二人の前に現れ、破門者と会うことがタルムードやその研究書にどう書かれているのかをラブ・カルマンと討論しはじめます。

主人公が驚いたことには、主人公に対してあれほど攻撃的で全否定してくるラブ・カルマンは、親友ダニーの指摘や議論に対して、そしてダニーが持ち出した原典の対立する項目に対して、微笑みながら頭を悩ませ始め、そして主人公に破門者と会う許可を出したのです。

本文236pより引用してみます。

〈 ラブ・カルマンは自分の席にかけていた。わたしが授業に出た1年間のあいだに、これほど幸せ

そうな彼を見たことがなかった。彼の表情を見てわたしは驚いた。生き返ったように見えたのであ

る。

「デュプローバー・イリュイと坐ってトーラを議論するのは素敵なことだ」

『イリュイ』というのは若いのに恐ろしいほどタルムードについての知識を持っている人物に対して

使われる言葉である。

「楽しかった。来てくれてありがとう」 〉

ラブ・カルマンはヨーロッパで学生たちと時間をかけて議論した喜びの日々を懐かしみます。そうして主人公に破門者と会う許可を与えます。

主人公はびっくりします。どうしてこんなに自分とダニーとで態度が変わるのか。ダニーも原典の不備を指摘したというのに。そうして親友に尋ねます。

〈「ぼくが敵でないことを、どうしたらわかってもらえるだろうか?」

「本当に敵ではないのかい?」

わたしは黙った。

「もし敵でないのなら、答はおのずから明らかなはずだ」

「心理学だって武器のはずだ」とわたしは言った。

「武器ではないよ。病気を治す道具だよ。もし武器として使われるならば、それは邪道だし、使う人

間は醜悪だ」 〉

主人公が自分の行動から目をそらそうとした時に、ダニーは静かに言葉を繋ぎます。このあたりの機微が本当に好きなのです。

ダニーはただ自分の意見を伝えながら、相手が考えるスペースを残しています。ラブ・カルマンと話した時も違う意見を伝えながら、ラブ・カルマンが相いれないものをひとつにしようとする望みのない試みを、ただ聴き、うなずき、ほほえみ、そして何も言わなかったのでした。

自分と他者は意見が違っていい、相手を変えなくていい、でも自分なりの視点はあっていいという成熟した人と人との距離感がここにはあります。お互いに転移を掛け合っていなければ人間関係はニュートラルに成り立つのです。

誰かに否定されたと感じたり、怒りや不安が浮き上がってくるとき、わたしはこの一節を思い出します。そうして自分の中の『敵意』や『否定』は何だろう、相手の何を許せない、あってはならないとかんじているんだろう、と振り返ってみます。ラブ・カルマンがヨーロッパでのマイダネックの痛みを背負っているように、主人公は父や自分が攻撃された痛みを背負っている。過去の痛みを相手にぶつけて、相手に解消してもらおうと思うと関係性は膠着するけれど、お互いがただお互いの違いを認め合う時、そこには今の喜びや幸せが生まれてくる。

今のその人と、今の自分とで何を産み出したいのか。

そのことをいつも問い直すのです。

コメント